この記事は、腰の柔軟性について平均的な可動域を知っていただくことで無理のないストレッチや腰以外の部分の柔軟性強化にも目を向けてほしいなと思いまして書きました。

腰の柔軟性は個人差によるところが大きいですが、この記事で引用している数値部分は機能解剖学のテキストに記載されている代表値または平均値です。

ぜひ参考いただき、どうか身体を壊すことのないように十分に気を付けていただけたらと思います。

(参考)ビールマンポーズのための詳細なトレーニングはこちらの記事でご覧いただけます。

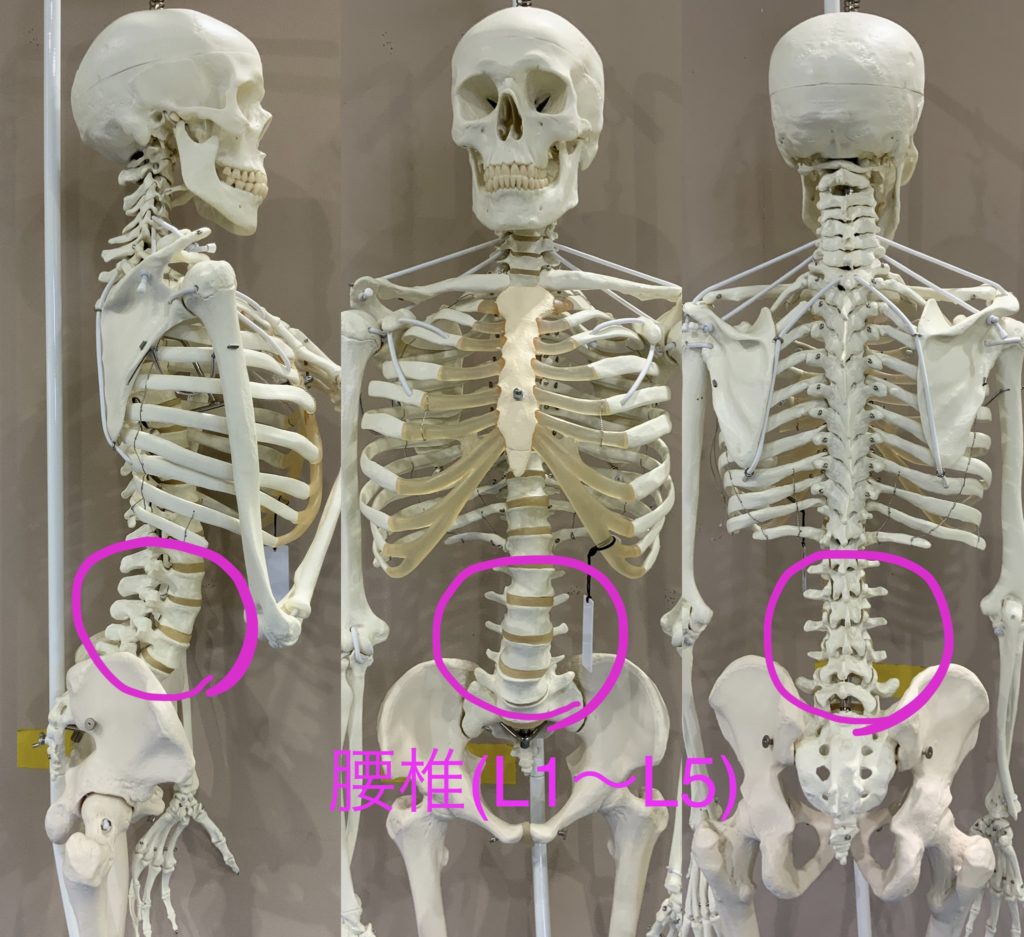

1.脊柱(背骨)のうち、腰椎が曲がる角度に注目

柔軟性というと、筋肉の硬さや軟らかさを想像することが多いと思いますが、ビールマンポーズでは背中や腰の筋肉の柔軟性だけでなく、脊柱(背骨)の可動域も重要です。とくに腰の部分(腰椎)。

そして、今回着目する腰椎の可動域は年齢によって変化します。

加齢とともに可動できる範囲が狭くなってきますので、とくに中学生以上は無理やり圧力をかけるようなストレッチは控えたほうがよいと思います。

2-1.前後方向(屈曲-伸展)の柔軟性

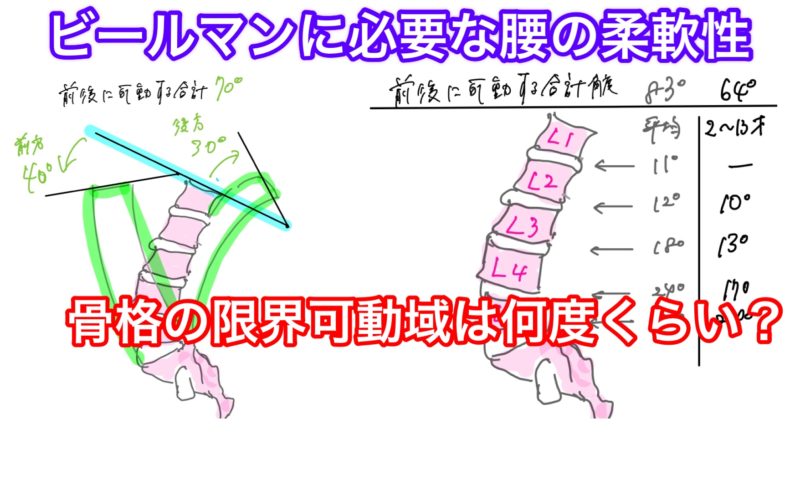

通常の姿勢の状態を基準として、前(屈曲)には40°、後ろ(伸展)には30°というのが平均的な可動域のようです。

全体の可動域(70°)に対して、前方40°は57%、後方30°は43%くらいの割合ですね。

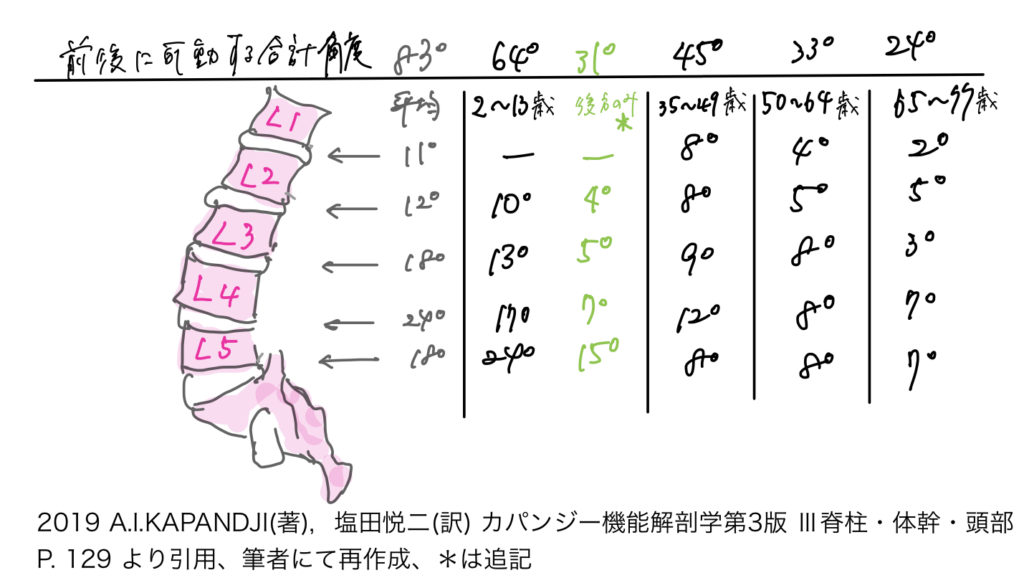

さらに、腰椎部分にはそれぞれ椎間板(節目のような部分)ごとに想定される可動域があり、その年齢別の平均的な角度は下図にあるとおりです。

個別の椎間板の角度を積み上げると、平均で83°となるので、先ほど紹介した70°より少し大きくなります。(おそらく平均値算出過程の違いかと・・)

注意いただきたいのは、表示している数値は前側への角度と後ろ側への角度の合計である点です。

そのため、先ほど記載したように全体の可動域に対する後ろ側への可動割合を考慮する必要があります。

ビールマンポーズのように後ろ側へ反らせられる角度はそれぞれの数値の4割強くらいと考えておくのが良いと思います。

なので、緑色で記載している数字のように、児童であっても後方へは30度前後が限界と考えるのが良さそうです。フィギュアスケートのようなキャンドルスピンは相当の負荷がかかっていることがわかると思います。

そして、ご覧のとおり、それぞれの椎間板の間の角度は年齢が上がるにつれて可動域が狭くなってきます。

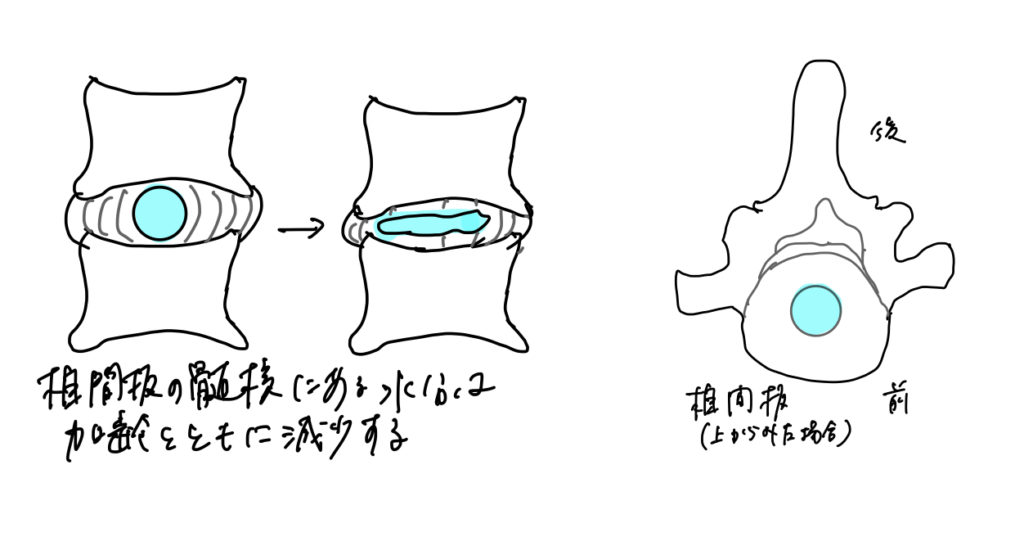

椎間板の中にある髄核の、さらにその中のゼラチン物質の水分が年齢とともに少なくなり、髄核内部の圧力が減ってくるからです。

専門用語ばかりで分かりにくいかもしれませんが、ざっくりいうと、背骨のなかの組織は加齢とともに水分が抜けてしなやかさを失う、という感覚を持っていただけたらと思います。

なお、可動域の数字について14歳~34歳までが抜けていますが、これはおそらく、平均値や代表値が算出しづらい(個人差が大きいため有効な数字が出せない?)のではないかなと想像しています。

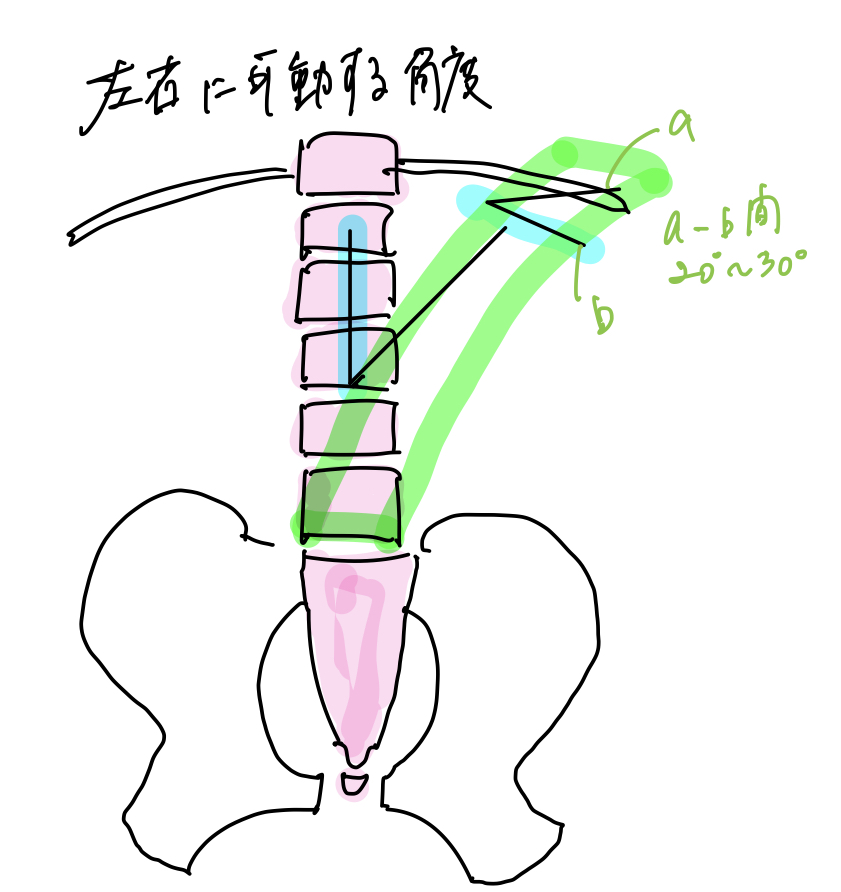

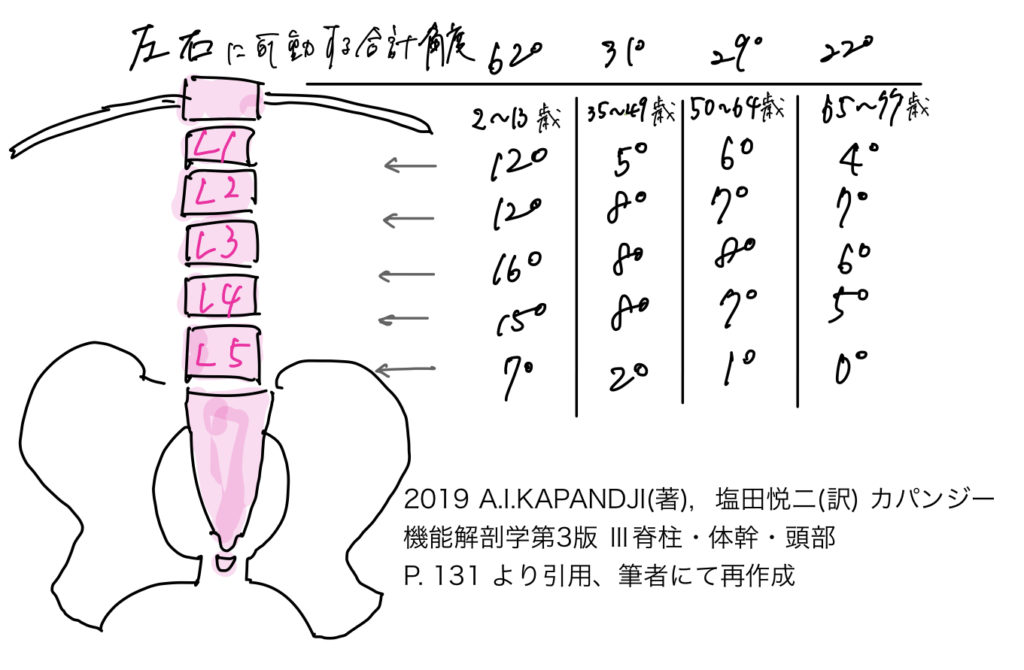

2-2.左右方向(側屈)の柔軟性

ビールマンポーズでは取らない体勢ですが、左右への可動域(側屈)も参考までに示しておきます。

年齢別、椎間板ごとの可動域はこちら。

やはり13歳までと、それ以降の年齢では大きな差がありますね。

3.無理なストレッチはケガのもと

バレエや新体操の有名な指導者が、子どもたちに厳しいストレッチを指導していたり、痛さで涙が出ていてもなお、身体に圧力をかけている映像を見かけることもありますが、自分の子どもにしたり、子ども同士でやらせるなど、マネすることはおすすめできません。

自分で行うストレッチでは、骨折するほどの圧力はかけられません(かける前に身体が反応して止める)が、他人が行う場合の、引っ張ったり押したりする力は自分ではコントロールできないからです。

有名な指導者は、数多くの実績の中で生徒それぞれの身体の硬さに応じた力加減をしているのではないかと思われますが(そうであってほしいです・・)、そうした経験がない人がやるのは絶対にやめたほうがいいです。

とくに、子ども同士は加減が分からない可能性が高く、力任せにマネをして相手をケガさせてしまうリスクがあります。

基本はセルフストレッチで徐々に可動域を上げていく、または整体などでストレッチを受ける場合には、きちんと身体の仕組みを理解している施術機関を選択していただきたいです。

なお、どういう施術機関のストレッチであれば大丈夫なのか?というのを示すのはとても難しいですが、この記事をご覧いただいている方のなかにはそこを知りたいという人もいらっしゃると思います。

”私が選択しない施術機関”という観点でお伝えするならば、たとえば医学用語にはない表現や概念(骨盤矯正、骨盤のゆがみ、骨盤が開く等)を使って自社サービスを喧伝しているところは確実に避けます。

そのような表現を使っている施術師さんが、矯正やゆがみをどのように定義しているかは分からないけれど、とても誤解を招く表現だとわたしは思います。(成人の骨は骨折でもしない限り歪まないです)

★骨盤矯正やゆがみという表現については、こちらの記事が参考になると思います。

・東洋経済オンライン:整形外科医が解説「骨盤のゆがみと不調との関係」

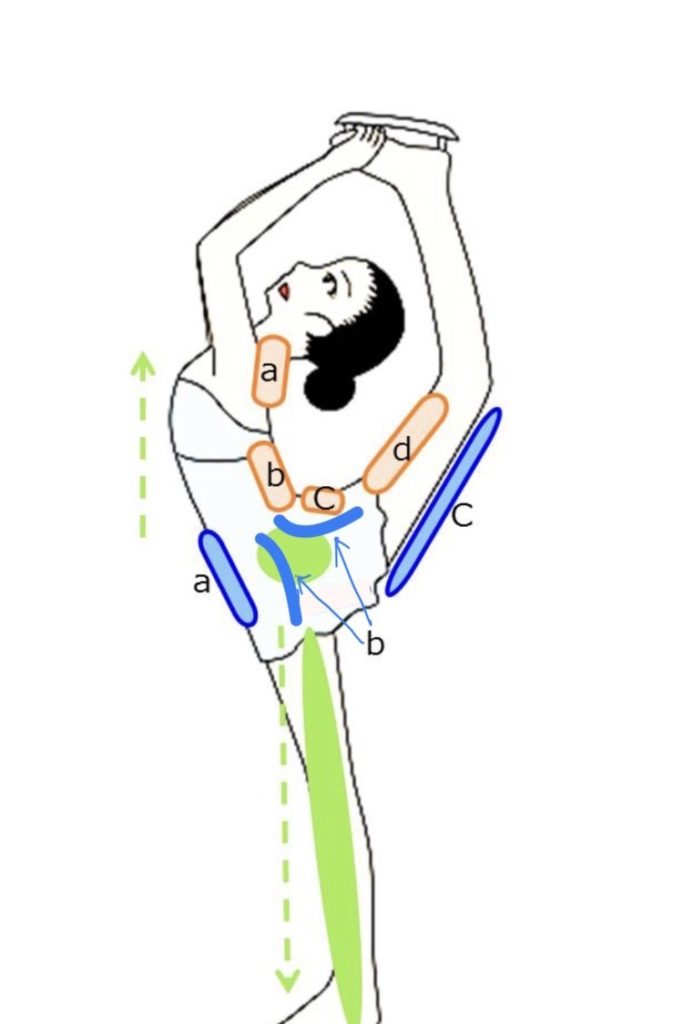

4.太ももの柔軟性や脚力・ブレない体幹づくりも忘れずに

ビールマンポーズができるようになるために、腰を反らせるストレッチばかりやるのはケガのもとです。

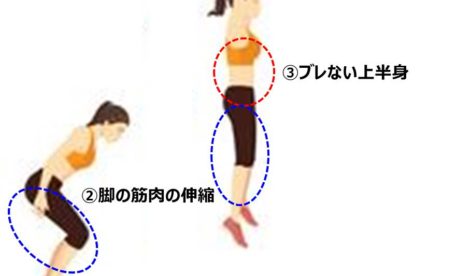

冒頭にご紹介した、ビールマンポーズができるようになるためのステップの記事で触れたように、ビールマンポーズを支える力は腰を反らせる以外にも、肩甲骨の柔軟性や筋力、体幹バランス、脚力も必要です。

赤)

- a.肩甲骨柔軟・筋力

- b.背筋

- c.臀部(おしり)柔軟性

- d.ハムストリングス柔軟性

青)

- a.腹部柔軟性

- b.腸腰筋柔軟性・筋力

- c.大腿四頭筋(太もも)柔軟性・筋力

緑)体幹バランスと脚力

それぞれの部位の柔軟性や筋力アップも同時に行うことで、腰への過度な負担を少しでも減らすことができます。

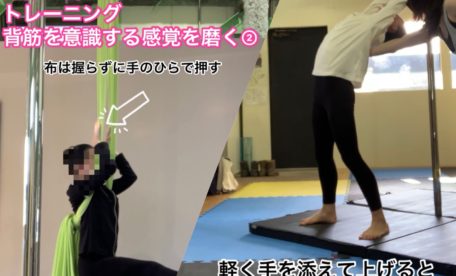

動画解説もありますのでぜひ参考にしてみてください。

身体は、一生使う道具です。

ケガがないに越したことはありません。

「できるようになりたい!」という気持ちから無理をすることがないよう、どうか大切に心がけてほしいと願っています。

参考文献

- A.I.KAPANDJI(著),塩田悦二(訳)(2019)カパンジー機能解剖学第3版 Ⅲ脊柱・体幹・頭部(医歯薬出版株式会社)

- 宮本省三ほか(2016)人間の運動学 ヒューマン・キネシオロジー(協同医書出版社)