こちらは後編の記事です。

先に前編を確認したい場合は下記記事をご覧ください。第二次性徴期が始まる前の年齢と(およそ10歳以前)月経が始まった年齢(およそ11歳以降)を対象にした内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

バレエやフィギュアスケートなど、審美系競技に取り組む子たちは、体型管理について気にしている人も多いと思います。

本人がそうでなくても、指導を受けている先生から体型のことを言われた・・という話も耳にすることもあります。

女子児童はとくに、第二次性徴期に入るあたりから体型が変わってくるので、比較的早い段階から食事に気をつけている保護者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最近では、「極端な食事制限や生理が止まるほどの練習量はよくない」と、女性アスリートによる「自分の身体を大切にしてほしい」というメッセージの発信を目にする機会も以前よりかなり増えました。

とても、いい流れです。

ただ一方で、身体を大切にしなければならないということは理解していても、審美系競技の特性上、体型について”全く気にしないわけにはいかない”というジレンマも同時に抱えているというのが実際だと思います。

審美系競技者の体型管理はとてもセンシティブでむずかしい問題ですが、健康的に競技に取り組むにはどうしたらよいか?どのタイミングで栄養を見直したらよいか?というのをわたしなりに考えてまとめました。

前編と後編に分かれていて、後編は体型が変化してきて、身体を絞るためにダイエットを始める時に気をつけることについて書いています。

なお、記事の中では特定の栄養素についていくつか言及していますが、これらはエビデンスに基づく一般的な栄養情報を基にしています。ただし、身体に良いとされている食物でも極端に偏った摂取はダメです。

アレルギーがある場合には医師に必ず相談して摂取可能か確認してください。

また、記事の最後に詳しく書きますが、「生理が止まるほどの食事制限も絶対ダメ」です。そこをふまえてぜひ参考にいただければ幸いです。

参考にした書籍や研究論文は記事の最後にリンクとともに掲載していますので、そちらもぜひ参考に。

体型が変化してきてから身体を絞る(ダイエットする)ためにできること

体型の変化になるべく早く気づくことができれば、極端に太ることは避けることができると思います。

この段階でのポイントは、①急速減量はしない ②消費エネルギーを増やすの2つです。

①急速減量とは

減量開始時の体重の5%を超える体重を1週間以内で減量する「急速減量」では低血糖や脱水による昏倒の危険があり、免疫力低下が伴い、感染の危険も伴う。

(2019『リファレンスブック』第2章グッド・コーチに求められる医・科学的知識 5スポーツと栄養 公益財団法人日本スポーツ協会 より引用)

たとえば、体重52kgの人が48kgを目指したい場合、4kgの減量は比率にすると7.7%なので、1週間で4kg落とすということは急速減量にあたります。

上記にも記載したとおり、身体にとってはとても悪い影響があるのでこのような目標の立て方はおすすめできません。

また、減量の仕方を「摂取エネルギー制限を1日あたり500kcal以下」に留めると、筋肉量の低下を防ぐことができると言われています。

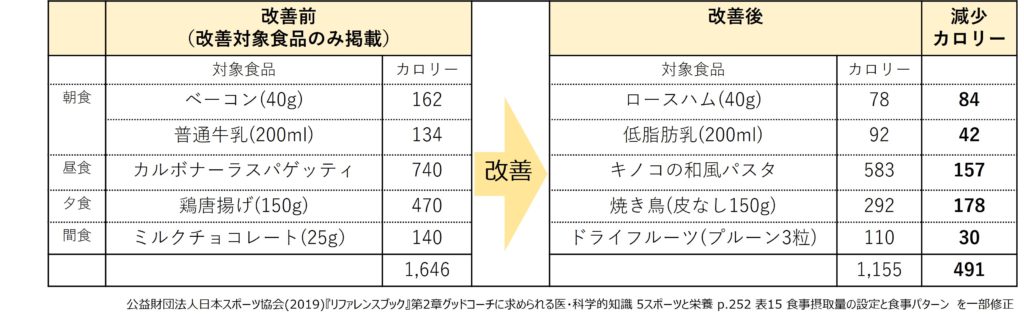

たとえば、体重52kgを1ヶ月(30日)かけて50kgにする場合(2kgの脂肪を落とす)の考え方と食事改善のパターンはこちらです。

- 総消費量:14,000kcal (=体脂肪量1kgあたりのエネルギー7200kcal×体脂肪量2kg)

- 1日あたり減量する消費量480kcal (=14,000kcal÷30日)

上記を基本として、1日の食事の改善パターン例

そのほか、無理なく食生活に取り入れられそうなことの一例をあげておきます。(アレルギーがある場合には医師に必ず相談して摂取可能か確認してください)

・動物性の脂からオリーブオイルに換える(長鎖脂肪酸の脂質を中鎖脂肪酸に変更)

オリーブオイルが身体に良いということはご存じの方も多いでしょう。

動物性の脂質であるバターや牛脂と、植物性のオリーブオイルでは消化吸収の過程が異なり、エネルギーとして利用される速さが異なります。

中鎖脂肪酸であるオリーブオイルは熱エネルギーとして素早く使われる特徴があるので、油の利用は見直しやすいポイントです。

植物油もたくさん種類があるので迷うかもしれませんが「中鎖脂肪酸」をキーワードに選択してみてください。

・スパイス・ハーブ・ビタミンCを取り入れる(抗酸化作用)

スパイスやハーブには抗酸化作用があるといわれています。

抗酸化作用とは、文字通り「酸化を防ぐ効能」があるということですが、もう少し詳しく書くと、酸化とは「物質の電子が酸素に移動すること」です。

物質の電子が酸素に移動すると、その物質は老化が始まるので、抗酸化作用はざっくりいうと身体の各細胞の老化を防ぐというイメージです。

ビタミンC(アスコルビン酸)も同様に、抗酸化作用があるといわれていて、特にコラーゲンの合成に必要な栄養素です。コラーゲンは出血を防いだり、筋肉を維持するのに大事な役割があります。

スパイスやハーブ(*5)は食事に取り入れやすいですし、ビタミンCも飲み物やかんきつ類などで比較的摂取しやすいと思うので、ぜひ積極的に取り入れてみてください。

(*5)コショウ、タイム、オレガノ、ミョウガ、ショウガ、ネギ、クミン、鷹の爪など

・タンパク質はBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)を積極的に取り入れる

サプリメントやプロテインも最近では身近に手に入りやすいので、BCAAという単語を見たことがあるひとも多いと思います。

タンパク質を構成するアミノ酸のうち、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)(*6)は、筋タンパク質の合成経路(ラパマイシン標的タンパク質(mTOR))を直接活性化できることが明らかになっています。

筋肉はつねに合成と分解を繰り返しているので、合成よりも分解が多ければ筋肉量は減ってしまいます。細かい説明は割愛しますが、筋肉量を一定レベルに維持するためには筋肉の合成を促進する栄養素も必要です。

(*6)BCAAを多く含む食材は卵、肉、大豆、キヌア、全乳など。基本的には食事からの摂取を。カバーできない場合にはサプリメントの併用も良いと思いますが、商品の成分表と対象年齢を必ず確認してください。

サプリメントやプロテインは、消費者庁に食品の安全性・機能性について根拠資料を届け出る機能性表示食品として販売されているものに多く見られますが、未成年者を対象とした商品ではありません。そのため、購入には十分注意が必要です。

・糖質制限はおすすめできません

糖質制限は一時的に体重を減らすことができるかもしれませんが、長期的に持続するかどうかは議論があるといわれています。

また、炭水化物の主要供給源である米や小麦には植物性セラミドが含まれていて、セラミドは細胞の表皮バリアを強化する働きがあることが明らかにされています。

前述のとおり、皮膚を良い状態に保つことは健全な身体づくりの一つです。脳のはたらきの主要エネルギー源でもある糖質を極端に制限することはおすすめしません。

②消費エネルギー量を増やす

摂取エネルギーよりも消費エネルギーを増やせば身体を絞れるというのは想像つくと思いますが、消費エネルギーをどのような運動で上げるか、がポイントになります。

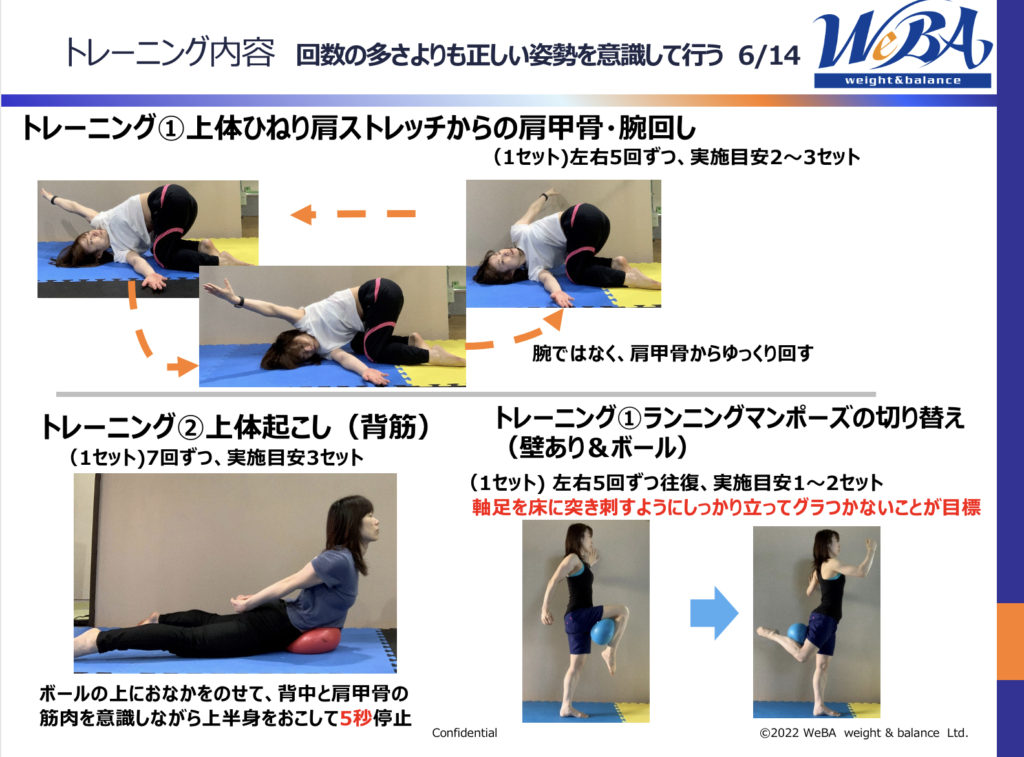

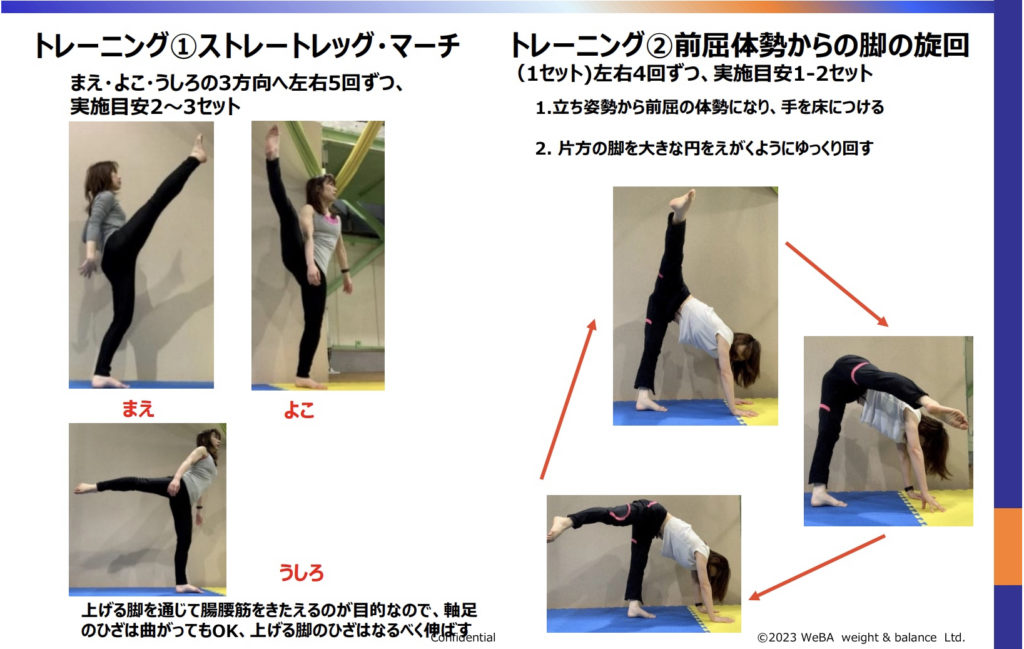

・大きな筋肉を鍛える(肩・背筋・ハムストリングス)

まずは、なるべく大きな筋肉を鍛えるのが効率的です。

といっても、審美系の競技は筋肉が肥大しすぎているとパフォーマンスに影響がありますので、トレーニングの仕方に注意が必要です。

たとえば、太もも前側の筋肉(大腿四頭筋)やおしりの筋肉(大殿筋)が大きくなるのは防ぎたいという気持ちが強いと思いますので、おしりを後方に突き出すようなスクワットはあまりおすすめできません。

肩や肩甲骨回り、背筋、腸腰筋、ハムストリングス(太もも裏側)を鍛えられる動作が良いと思います。

・心肺機能を強化する

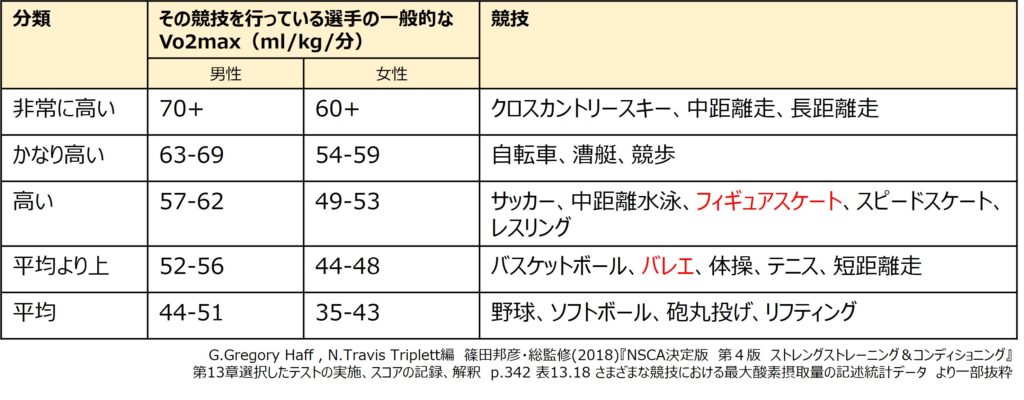

1分間に体内に取り込める酸素の最大量をVo2maxといいますが、審美系競技者はこのVo2maxが比較的高い傾向にあります。

競技の練習とは別に有酸素運動などで鍛えておくと練習もラクになります。

一人でできる有酸素運動は、走る・自転車・なわとび・ダンス・壁打ちテニスなどありますが、取り入れやすい運動は、走ることです。

自転車やなわとびはこぎ方や跳び方を気をつけないと太もも・おしりの筋肉が大きくなります。

- ふだんから走っている人:

身体を絞る目的も含めて心肺機能を強化するために、全速力の90%くらいのスピードで3~5分、3分の休憩を挟んで再度3~5分走る(2~3セット/週1または2回)と、Vo2maxを上げながら身体を絞っていくことができると思います。 - 走りこみを全くしていない人:

軽く息が上がる程度のスピードで10~15分くらい走る(週2回)のがおすすめです。慣れてきたら上記の方法にシフトしてみてください。

※生理が止まるような食事制限・練習量は絶対ダメ※

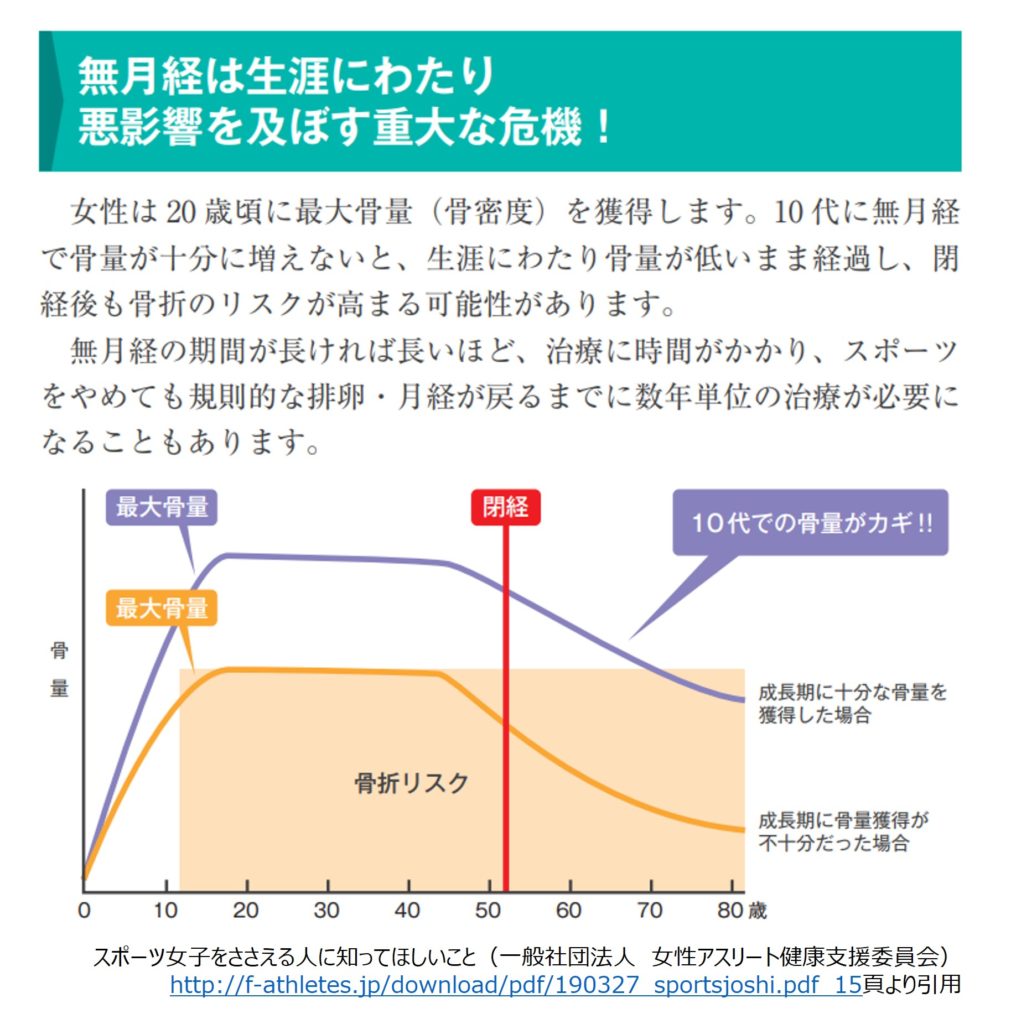

最近でこそ、生理の大切さについて重要視されるようになってきたので「なぜ生理が止まるのはダメなのか」ということについてはご存じの方も多いと思います。

生理が止まることによる一番のリスクは「生涯にわたって骨折のリスクを高める」からです。

骨の成長はだいたい20歳前後がピーク、骨量は閉経後に徐々に減っていきますが、10代のときにエストロゲンがしっかり分泌されていないと、最大骨量を高くすることができないと言われています。

無月経のまま骨量が低い状態が続けば、生涯にわたって骨折のリスクが高まります。

「一時的に生理が止まっても、引退して生理が来るようになれば大丈夫でしょ、という認識は誤り」

ということを、どうか忘れないでいただきたいです。

上記資料のサイト:http://f-athletes.jp/download/pdf/190327_sportsjoshi.pdf

まとめ(前編と後編)

- 第二次性徴期前の段階では、しっかりした食事を取る習慣をつける。甘いものやジャンクフードは徐々に量と頻度を減らして食べる習慣をできる限りなくす。

- 月経が始まったら、睡眠不足や皮膚の状態にも気をつける。体組成や各サイズの計測を定期的に行って変化の傾向をつかむ。

- 体型管理の必要が出てきたら、まずは取り組みやすい食事内容の改善と消費エネルギーを増やす運動を始める。タンパク質多めに、糖質制限はNG。

- 生理が止まるような食事制限や練習量は絶対に止める。

★パーソナルトレーニングでは体型管理も含めたトレーニングの実施も可能です。体験申し込み時にその旨、ご記入ください。

【参考文献・参考サイト】

-

- 2023 伊藤明子『子どもの食事50の基本ー脳と体に「最高の食べ方」「最悪の食べ方」』ダイヤモンド社

- 2019 公益財団法人日本スポーツ協会『リファレンスブック』日本印刷株式会社

- 2018 G.Gregory Haff , N.Travis Triplett編 篠田邦彦・総監修(2018)『NSCA決定版 第4版 ストレングストレーニング&コンディショニング』ブックハウスHD

- 2015 中谷敏昭編『はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ5 体力学』化学同人

- 2022 青山敏明「脂質の基礎と栄養ー脂質の特性から中鎖脂肪酸の最新研究までー」New Diet Therapy 日本臨床栄養協会誌

- 2023 Nicole Schroeder 「身体パフォーマンスを強化するためのエビデンスに基づく栄養戦略」Strength&Conditioning Journal2023 1-2月号NSCA JAPAN

- 一般社団法人 女性アスリート健康支援委員会 http://f-athletes.jp/index.html

- National Institutes of Health https://www.nih.gov/

- Centers for Didease Control and Prevention https://www.cdc.gov/

【当スタジオ・インストラクターChiakiについて】